CASA DA PARRA. SANTIAGO DE COMPOSTELA. MARZO DE 2001

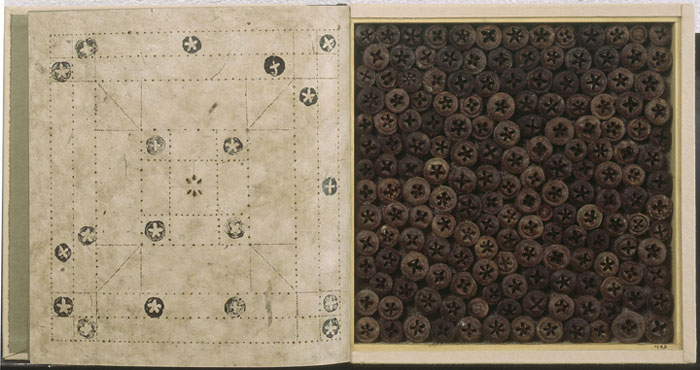

Libro nº 720

TRANCE

31.7.1998. 300 x 300 x 35 mm

2 páginas de papel de fibras de banano con diagrama de fuego

Caja con cápsulas semillares de eucalipto globulus sobre tierra atlántica

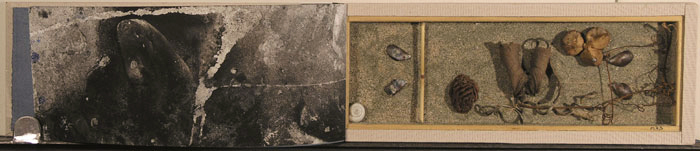

Libro nº 734

BOSQUES DE SOBRADO Y RIVEIRA SACRA

14.12.1998. 153 x 272 x 37 mm

4 páginas de acetato de vinilo con fotocopias

caja con líquenes de Sobrado y Riveira Sacra, rama hueca y raíces

Libro nº 745

HELECHOS EN ESPIRAL

14.4.1999. 301 x 422 x 33 mm

4 páginas de papel verjurado con estampaciones digitales de la corriente del río Tambre

caja con once helechos de la ribera del Tambre, Ponte Maceira

Libro nº 758

EUCALIPTO MARCADO EN BOAVENTURA

29.9.1999. 396 x 584 x 42 mm

4 páginas de papel verjurado y vegetal con estampaciones digitales

caja con líquenes de roble y musgo, rodaja de árbol sobre serrín de eucalipto

encuadernación en papel de Nepal

Libro nº 724

LÍMITE NORTE. PUNTA ESTACA DE BARES

22.9.1998. 118 x 307 x 28 mm

4 páginas de papel de acuarela con tinta china y oleaje marino

caja con semillas, moluscos y arena cantábrica de la playa de Estaca de Bares

Libro nº 735

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO

22.12.1998. 163 x 236 x 32 mm

2 páginas de papel vegetal y 2 páginas de papel de la India con estampaciones digitales

caja con incienso íbero (romero, jara, laurel, espliego, melisa y tomillo) y tres ramas del árbol de ofrendas de San Andrés de Teixido, junto a la fuente de los tres caños

Libro nº 714

EUCALIPTO MARCADO EN BOAVENTURA I

3.6.1998. 369 x 571 x 48 mm

2 páginas de papel de algodón gris con auras y estampación con hojas de eucalipto y líneas de fuego

caja con cortezas de eucalipto y cápsula semillar

Libro nº 731

HEBRAS ATLÁNTICAS

16.10.1998. 127 x 227 x 27 mm

2 páginas de fibra de kozo con estampaciones de hebras de musgo y 2 páginas de papel de Nepal con agua y esmalte

caja con arena blanca del río Tambre, hebras de musgo y caracolas de la isla de Arousa

FERNANDO HUICI

Iluminaciones

Llegué por vez primera a tierras de Galicia una brumosa mañana de junio de hace ya un cuarto de siglo. Tras descender del expreso Rías Altas en la estación de Santiago, a hora tan inmoderadamente temprana como se solía, tomé un coche de línea del Castromil para dirigirme a la playa de Castiñeiras, en la ría de Arosa. Durante largo tiempo, cuanto vi por la ventanilla fueron fugaces formas espectrales en las entrañas de una espesa y lechosa niebla impregnada de verdes. Y, de súbito, la brama se desgarró para desvelar una visión sobrecogedora, una tenebrosa fachada barroca labrada en musgo y granito, y ante ella un rótulo desconcertante que proclamaba -imposible toponímico donde los haya- Esclavitud. Ese brutal encuentro, junto a otros dos en los días que seguirían, el de un insondable bosque de algas ciclópeas palpando, en viscosa amenaza, la quilla de una frágil barca de remos en aguas de la ría y’ de nuevo, una apretada brama, preñada esta de fogonazos solares, que desdibujaba el laberinto de dunas de Corrubedo, fueron para mí la inmoderada revelación de Galicia, de una Galicia – en nada nueva, desde luego, a la mítica leyenda de espectros y prodigios fabulada por Cunqueiro – asociada a las potencias más ignotas, vehementes y mistéricas de lo natural.

Vi, si mal no recuerdo, por primera vez obras de Miguel Ángel Blanco en diciembre del 87, en el contexto de una exposición de referencia, la de aquellas Naturalezas españolas que supusieron un hito básico en los albores de la andadura de lo que, por aquel entonces, se denominaba todavía como Centro de Arte Reina Sofia. Estrictamente cierto o no, el recuerdo de ese encuentro inicial no puede, sin embargo, estar asociado en la memoria a un marco más propio y revelador, el de la muestra comisariada conjuntamente por Ana Vázquez de Parga y Francisco Calvo Serraller, donde se desmenuzaban, en un pormenorizado recorrido coral, los vínculos y actitudes que, a lo largo de medio siglo, mantuvieron nuestros creadores con relación al referente paradigmático de lo natural. Se inscribía, por añadidura, el trabajo de Miguel Ángel Blanco en un apartado del discurso de la exposición – tras los asociados a preposiciones como ante, con o contra, y previo al epílogo de tras – elocuentemente titulado Sobre la Naturaleza. Un capítulo que los comisarios identificaban como el de las querencias, surgidas a raíz de la tan traída crisis finisecular del modelo de modernidad, que se definen por «una apelación dramática a lo natural y establecen estrategias vinculadas a procesos de intervención en sus escenarios, elementos o materiales específicos. En todo caso, dentro de los artistas seleccionados para ilustrar tal deriva, era sin lugar a dudas en una figura como Miguel Ángel Blanco junto, por supuesto, a la de Adolfo Schlosser, con quien tan íntimas resonancias afines sigue compartiendo aún hoy – donde finalmente se venía a encarnar, en una formulación en verdad más sofisticada, intensa y enigmática, esa interacción procesual en complicidad con la Naturaleza.

La Biblioteca del Bosque

De entre las piezas objetuales presentadas por Miguel Ángel Blanco en aquella muestra de las Naturalezas españolas, me causaron ya, ante todo, un muy particular impacto una docena de libros pertenecientes una llamada Biblioteca del bosque, de la que yo estaba aún lejos de sospechar por entonces que, en lo que yo interpretaba como un ciclo puntual, se venía de largo gestando aquello que, en rigor, ha constituido hasta el presente el eje vertebral de todo su ritual poético. Cuando uno visita el estudio madrileño del artista, la sorpresa mayor, sin duda, que en él nos aguarda la conforman los estantes que cubren por entero el muro que cierra las profundidades del taller, y donde duermen su letargo, cuidadosamente numerados y ordenados por tamaños, un sinfín de estuches de madera, de delicada factura. Es, por supuesto, la citada Biblioteca del bosque, sedimentada por el aluvión de cajas-libro que su autor ha ido acumulando en el curso de los años, o cuando menos por aquellas que el azar no ha dispersado entre tanto en la diáspora de otras colecciones remotas, y que, desde el centenar de volúmenes que alcanzaba en torno a la muestra del 87, ronda hoy ya los ochocientos.

Comparten tales libros, si se quiere, una estirpe en origen afín a la que se define en el paradigma de las cajas cornellianas, pero en diferencia decisiva con lo que bajo el cristal atesoraban los microcosmos ideados por el ermitaño del 3708 de Utopia Parkway, no son los líricos despojos de la iconografía mnemónica asociada a la herencia erudita de una cultura sentimental lo que aquí nos aguarda, sino composiciones edificadas con materias – musgos, líquenes, hongos, piedras, cortezas, hojas, semillas o frutos – reverencialmente recolectadas entre los dones elementales de lo natural. Y si esa distancia, la que delimita la apelación a los vestigios específicos de la Naturaleza frente a los del legado de la cultura, es determinante, no lo es en modo alguno menos la que separa el sentido íntimo y tan singular de la práctica poética de Miguel Ángel Blanco de la de otros muchos creadores contemporáneos que también han venido trabajando con componentes apropiados a partir del entorno natural. Sin necesidad de remontarnos a esa otra escala escénica de las intervenciones territoriales mayores del land art, pienso así, por ejemplo, en propuestas como las asociadas a la retórica ecologista del portugués Alberto Carneiro, en las mesas espirales cubiertas de ramajes y archimboldescos amontonamientos de frutos de Mario Merz, o incluso en la, si se quiere algo más afín, poética de la repetición de las piezas arbóreas de Giuseppe Penone. Lo que distingue a nuestro artista, en un registro donde igualmente cabría ubicar la resonancia ya mencionada que, desde una sintaxis bien dispar, comparte con Schlosser, es, ante todo, una enfática ritualización que asimila su percepción de lo natural, y aun los comportamientos de intermediación que con él establece, a las estructuras más básicas y remotas de lo sagrado. Cada uno de los emblemas objetuales preservados bajo el cristal de los volúmenes de la Biblioteca del Bosque, recrea, en un a modo de sortilegio sedimentado bajo forma de relicario, una experiencia iniciática concreta y precisa, en coordenadas de tiempo y espacio, vivida por el artista en su recurrente interrelación con aquellos parajes o elementos singulares del entorno natural, que identifica con una particular condensación de energías espirituales o por su condición de arquetipos primordiales.

Estancia mágica en el lugar de Brión

Si he puesto más arriba en relación, como punto de partida de nuestro relato, esas dos llamadas iluminaciones – y, ciertamente, aunque con arrebato mayor si se quiere en la revelación galaica, como corresponde a aquellas donde el cuerpo se sumerge por entero en el espectáculo de lo natural, ambas, a su modo, lo fueron – es porque, mucho antes incluso de que se cumpliera la peripecia que dio origen al ciclo de trabajos que aquí presentamos, de manera oscuramente inconsciente, siempre fueron para mi dos cosmos destinados necesariamente a encontrarse. De ahí que cuando tuve ocasional noticia, hacia la primavera del 98, de que Miguel Ángel Blanco se había instalado en Galicia, por tiempo en principio indeterminado, y que finalmente completaría ese ciclo de siete lunas que da nombre a la exposición, fue para mí como el reconocimiento de que finalmente se cumplía una cita largamente aplazada. La treintena de volúmenes que, como un eco puntual de esa etapa, han venido en consecuencia a engrosar el caudal de la Biblioteca del Bosque dan fe generosa de lo intuido en esa benéfica alianza. No es algo que tomara por sorpresa a Miguel Ángel Blanco, bien consciente desde luego, ante la inquietud abierta por la expectativa de su estancia galaica, que arribaba a una tierra de proverbiales virtudes mágicas.

Afincado, pues, a lo largo de siete fecundos meses en Brión, nuestro artista trazará, a partir de ese epicentro del Valle de A Mahía, una muy peculiar geografía selectiva, aquella que dibujan los libros que con esta muestra retornan, rumbo noroeste, a su cita con la tierra que los inspiró. Horizonte de síntesis que no atiende sino al particular magnetismo de tal o cual paraje simbólico, lugares de poder que actúan como puntos focales de intersección en la trama de irradiación de lo sagrado. En unos casos – o en ciertos libros, cabría decir – remiten al entorno más próximo a la intimidad del taller. Surgen así invocaciones como la inscrita con brotes de piñeiro bravo en el hospitalario lecho de cera, en un eco de la insondable nostalgia sonora del Bastavales de Rosalía, o la que, con entrelazados tréboles y siluetas de topos carmesíes, honra, en el despojo de sus torres, la memoria de aquellos señores de Altamira que Otero Pedrayo describe como «la casta de las cabezas de lobo heráldicas».

Llevan, luego, otros recodos de este mapa secreto hasta un árbol único o una roca de culto, de los que luego dan testimonio los libros con las bellotas, origen y potencia seminal de lo arbóreo, del roble de Guldrís o con el mosaico mineral que esconde el enigma de A pedra de Abalar. Y en ese peregrinar de lo imaginario el círculo se ensancha hacia derivas más remotas. Alcanzará primero los aledaños esquivos de O Pindo, el monte sagrado por excelencia, evocado en el canto de áureas espigas. Luego vendrá, orillas del Sil, el rastro espectral de los cenobios de la Riveira Sacra, desdoblado entre las sombras chinescas de sus bosques y el molde del corazón ausente de una rama. Llegará, en vida o muerte, su peregrinar, con un libro aromático, al santuario de San Andrés de Teixido, hasta alcanzar, al fin, en un diálogo que conchas y semillas escriben en la arena, ese otro finisterre del septentrión que llaman Estaca de Bares. En tal volumen, por nombre Trance, las corazas leñosas del fruto del eucalipto componen, disciplinadamente, un precisa geometría ornamental; en aquel otro, tanto en Máscara como en Eucalipto marcado en Boaventura, serán las hojas del árbol las que estampen en el papel su huella o dibujen a fuego, sobre tierna corteza, su perfil. Y es que, como suelen decir que hace el tiempo, en el prodigioso bosque de libros que vertebra el hacer de Miguel Ángel Blanco, es también la propia Naturaleza quien pinta, en el inacabable esplendor de esa letanía enigmática, el canto de la tierra.