GALERÍA ALMIRANTE, MADRID. ENERO DE 2003

Libro nº 689

EL ÁRBOL MATRIZ

18.11.1997. 300 x 300 x 65 mm

4 páginas de papel verjurado con dibujos de auras y aguafuerte

Caja con 7 mitades de piña y núcleo del Monte Abantos, El Escorial, sobre cera y resina

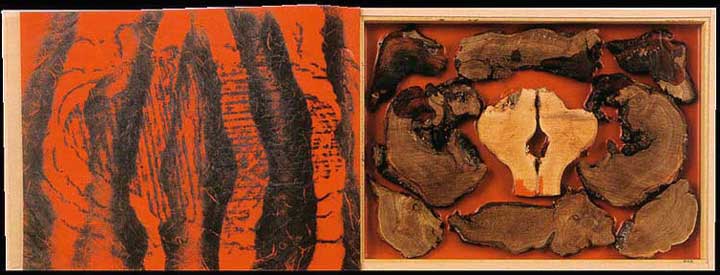

Libro nº 774

NUDOS DE RAÍZ DEL OLMO DE RASCAFRÍA

23.3.2000. 300 x 422 x 43 mm

4 páginas de papel de fibras japonés rojo con auras

Caja con nudos de raíz seccionados en cera roja

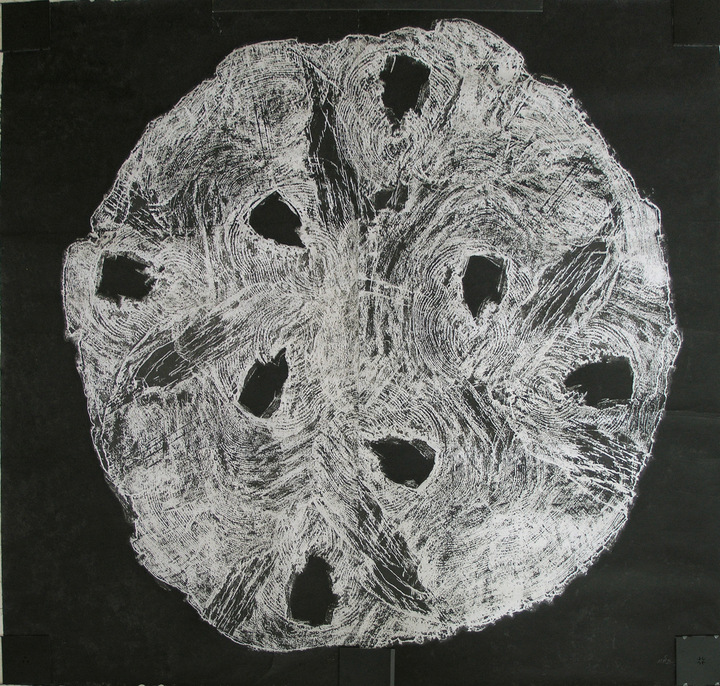

Libro nº 775

OLMO INTERIOR

30.3.2000. 430 x 430 x 60 mm

4 páginas de papel verjurado con estampaciones digitales

Caja con doble raíz, doble cuarzo y hongos del interior del olmo de Rascafría sobre sílice

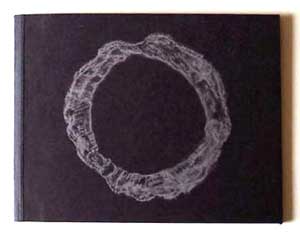

Libro nº 804

BURBUJAS EN RESONANCIA

11.5.2001. 202 x 280 x 32 mm

2 páginas con estampación digital y círculos de fuego sobre papel de esparto y yute

Caja con tapas de eucalipto globulus de Boaventura, cápsulas de eucalipto del Monte de Santa Tecla, La Guardia, y arena de duna gigante de Corrubedo

Libro nº 826

PASTOR DE ENCINAS

16.2.2002. 162 x 400 x 63 mm

4 páginas de papel de croquis con estampaciones digitales

Caja con once chupones de encinas de La Ardosa, Mestanza, sobre cera, parafina y resina de jara

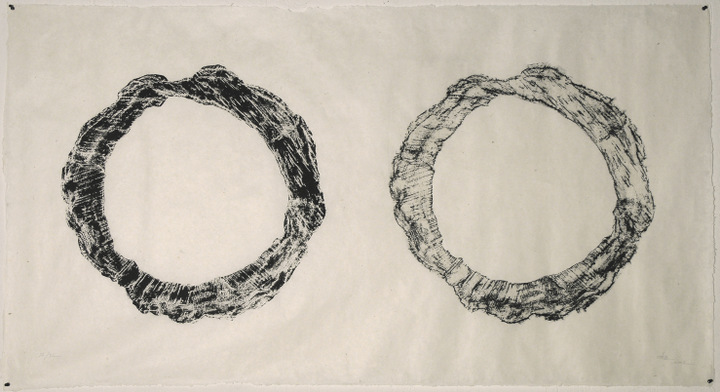

Libro nº 829

QUERCUS CERAMBYX

10.5.2002. 295 x 416 x 42 mm

2 páginas de papel Japón con serigrafías, y 2 páginas de papel de croquis con frotaciones de rodajas

LUIS GARCÍA MONTERO

A veces necesitamos y sufrimos muchas explicaciones a la hora de comprender algunas propuestas del arte contemporáneo. Delante de la nada, del vacío de los objetos y sus formas, recibimos la información filosófica de los proyectos, los argumentos espirituales del artista, las explicaciones de un locutor pretencioso que justifica con noticias de su telediario personal el territorio de silencios que componen las obras presentadas. Hay creaciones que no pueden vivir al margen de un dossier alimentado de teorías, propuestas, ambiciones y panfletos, reinos declarados que vuelcan en la intención de la mano que compone y de la mirada que ordena todo el peso desaparecido en la realidad de las obras, en la punzada literal de los objetos observados. Este tipo de propaganda intelectual es una humilde respuesta a la pérdida de autoridad de un arte incapaz de hablar por sí mismo, de imponerse con sus propios argumentos, con la ley insoslayable de su presencia. Las obras dejan de ser un suceso, una verdad autónomas y acontecida. Parece como si las exigencias estéticas hubiesen abandonado la pericia carnal de sus propios dominios, huyendo por los puentes de plata de las buenas palabras y las redacciones de un protocolo en perpetua adolescencia.

No es ese el impulso original del arte, y nada tienen que ver los pregones publicitarios con el poder de convicción íntima que alienta a la poesía. Palabras e imágenes trabajan de un modo diferente al convertir su provocación en su única evidencia. La autoridad del arte nos hace comulgar con ruedas de molino, nos sitúa en su esfera, nos acerca a mundos que fuera de la creación estética pueden quedarnos a muchos kilómetros de distancia. El vigor de una verdad personal impone sus leyes y sus razones. Quiero decir que los sentimientos místicos de San Juan de la Cruz, transformados en verso desnudo y punzante, llegan a conmover los pliegues secretos de una conciencia descreída, la sensibilidad de un lector atrapado que no asocia la religión a sus preocupaciones. La autonomía de su intensidad basta para justificar el hecho cierto de cada sílaba, la esperanza de una unión que ocurre, más allá de las creencias, en la fuerza del poema.

He pensado en esta autoridad de la belleza y el sentido al contemplar el deslumbrante mundo artístico de Miguel Ángel Blanco. Confieso que soy una persona de ciudad, envuelto por las calles y por el humo, por los versos de Baudelaire y por los atardeceres de Nueva York, por los taxis de Madrid y por la vigencia efímera de los barrios que amarillean en la vida cotidiana como el papel de los periódicos. He aprendido a dudar de la estabilidad de las cosas al conocer el vértigo de la desfiguración en un urbanismo que se hace y se deshace cada mañana, colapsado por la multitud, y por el negocio de los especuladores, y por el abrazo de los amantes que se despiden en un portal, y por el equipaje de los viajeros que pisan una estación o un aeropuerto y luego desaparecen en la sed insaciable de las existencias anónimas. Mis días empiezan en el amanecer de una plaza con ruidos y mis noches son una fotografía nocturna de las ciudades que no quieren dormirse. Ningún informe, ninguna explicación teórica, ningún dossier bien alimentado de argumentos filosóficos, podría romper el escudo endurecido de mi experiencia. Y, sin embargo, por sí mismas, en su propia literalidad, en su presencia conmovedora, las obras de Miguel Ángel Blanco me han provocado una emoción estética más convincente que cualquier discurso. Tienen la autoridad del arte, dicen el reglamento de su propia constitución, defienden su verdad con el sentido autónomo que alcanzan sus formas.

Las Dendrologías de Miguel Ángel Blanco escogen el árbol que no oculta los límites infinitos del bosque, merodean por las cicatrices sucesivas de los años que se extienden de forma en forma, de anillo en anillo, palabra sobre palabra. Son espacios que nos descubren el colorido interior de las respiraciones, secretos descubiertos en una mirada que no necesita negar el detalle para concebir la totalidad, porque dentro del árbol único se encuentra la extensión de los bosques, del mismo modo que en la fragmentación de nuestras neuronas llegamos a intuir el movimiento de las selvas. La armonía no es un pulso monótono, previsible, prefigurado, como el curso del tiempo en la esfera de un reloj, sino un azar vivo y emergente en el que las cosas pequeñas encuentran su sentido, y dialogan, y se miran a los ojos comprendiendo su hermandad, en un mudo de agua y piedra, de vegetal y hierro, de madera y viento. La armonía nace en el ojo del ser humano o del artista que organiza este diálogo para estructurar un sentido, para descubrirse a sí mismo en el paseo por el bosque, un bosque inventado a partir de la realidad de todos los bosques, con sus árboles centenarios y sus tormentas, con sus vidas incipientes y sus clausuras, en el ciclo de esa vida inventada a partir de todas las vidas.

Sí, el arte es un proceso simbólico que elabora la belleza y la trasforma en un modo de conocimiento. Por eso, aunque no compartamos la filosofía del artista, al dejarnos seducir por sus obras, al hundirnos en la tensión que establecen sus materiales y sus sentimientos, acabamos por interiorizar el mundo que nos propone. Así matizamos y enriquecemos nuestro propio mundo a través de una geografía que no es didáctica, pero ofrece una lección. El arte verdadero es un suceso, un acontecimiento, no un espectáculo liviano, porque consigue fundir mundos diferentes para crear una tercera realidad, un espacio compartido que ya no es simplemente la suma de las verdades anteriores. Nos lleva a lugares que no conocemos, y salimos de ellos con una mirada distinta, e incluso con el deseo de haber dejado allí el rastro leve de nuestro paso. La unión de la tierra y el agua es algo más que una suma de tierra y el agua, porque el humedal impone sus leyes y sus secretos. El artista y su lector crean mundos nuevos, microclimas, atmósferas, corrientes, vidas y muertes, en la pulsión enérgica de su conocimiento.

Para seguir las huellas de Miguel Ángel Blanco conviene tener en cuenta su afán más significativo, la creación de una biblioteca, una colección personal de libros, un ámbito de interpretaciones particulares convertidas en metáforas de la creación. Los libros tienen valor en sí mismos, pero necesitan la tímida nostalgia de la totalidad para conformar un conjunto numerado, de apoyos comunes y de vocaciones completas. Cajas de madera, papeles buscados en los lugares más exóticos, defensas de cristal y elementos naturales, extraídos de la más llamativa libertad y predispuestos a unirse en un recinto murado. La imaginación endiablada de los sueños que nacen junto a una lámpara y un atlas, la fábula de los países lejanos que viven en la desnudez coloreada y abstracta de los mapas, se funde con los detalles precisos de la experiencia, con la fecha y el itinerario concreto de un paseo. En los libros de Miguel Ángel Blanco son convocados los hongos interiores del olmo de Rascafría, las plumas del cuervo, el mar de Alborán, el castañar del Tiemblo, la arena de la duna gigante de Corrubedo, líquenes de Tenerife, la Selva Lacandona, papeles del Nepal, y más papeles tejidos por la vegetación de cualquier país y tintados por la fugacidad líquida de cualquier corriente. Del mismo modo que en el interior de un árbol llega a vivir la anillada extensión de un bosque, en los pasos de un caminante pueden bordarse las inabarcables imaginaciones de los atlas. La fragmentación, dispuesta, organizada, sorprendida en su propio azar, revela una melancolía de existencias compartidas, una nostalgia de la totalidad. La naturaleza comprendida se parece a las estanterías en las que van reuniéndose los libros de un catálogo único, biografía intelectual y humana de una mirada. La naturaleza y el arte recuperan al mismo tiempo su autoridad por obra de la mano artesana que elige y rima, y crea el tiempo de acuerdo con los ciclos del sol y con el cronómetro de las lentas obsesiones de la primera persona del singular, convirtiendo la ficción estética en una imaginación jerarquizada.

Cuando el mundo vivía bajo los designios de los dioses y sus voluntades sagradas, anteriores a nuestra experiencia, la naturaleza fue definida por la imagen del libro. Las fuentes, los árboles, la canción de los pájaros, la temperatura y el color de los prados fueron palabras de una doble verdad en las páginas del mundo, apariencias de una realidad marcada por las distancias y las interpretaciones. La literatura medieval hizo del libro de la naturaleza un resumen de la aventura del conocimiento, el manuscrito sublunar por el que los romeros peregrinaban en busca de su salvación. Cada objeto era una signatura destinada a aludir, a insinuar la verdad secreta que él mismo escondía bajo una corteza de engaños y distracciones. La sabiduría organicista quiso jerarquizar las palabras en frases, las frases en libros y los libros en bibliotecas, argumentando que las cosas vinculadas a una verdad única no sólo tienen valor en su aislamiento, sino que pertenecen también al lugar que ocupan en un orden superior. Un corazón vale poco separado de su cuerpo, una palabra está perdida al margen de su frase, un libro se siente desnudo fuera de su biblioteca. La dedicación laboriosa del coleccionista y la plenitud amparadora de las bibliotecas son huellas de la perfección, nostalgia imposible de los reinos que pueden ser acabados.

Después de que el empirismo desplazase las signaturas con sus leyes naturales y el misterio de las interpretaciones con sus explicación científica de la realidad, el mundo pareció reducido a un número sin sombras, a un papel en blanco con operaciones matemáticas. Pero la modernidad se vio obligada a habitar en el interior de sus contradicciones, tomó conciencia de su carácter insuficiente, y extendió la confianza técnica a las sospechas de una razón romántica, a una esperanza en crisis, en diálogo con los abismos y la imperfección. La unidad volvió a estallar en fragmentos, en partículas y en intuiciones, devolviéndole a la naturaleza una pulsión de sublimidad. La primera persona del singular se hizo piedra, retama, escarabajo, estrella, resina, corcho, y quiso alcanzar el plural en la perspectiva ilimitada de los bosques. Pero al margen de un consuelo transitorio en los primeros términos de la inocencia, el libro de la naturaleza romántica era definitivamente terrenal, estaba condenado a sus incertidumbres, incapaz de ofrecer un paraíso al otro lado de la literalidad. Existe el otro lado, pero en él sólo hay un vacío trágico en el que el azar de la vida y la muerte escriben su poema, su tensión, sus emergencias.

Conocí la biblioteca de Miguel Ángel Blanco una mañana lluviosa de invierno. El estudio del artista ofrecía un abrigo limpio, elegante, sin prisas, en el que la luz se calmaba con la paciencia pulcra de los artesanos y los minutos parecían detenerse en la redondez sólida y flexible del mercurio. Aquel espacio invitaba a la liturgia de la sabiduría, a las operaciones medidas, a la lentitud de un conocimiento tranquilizador. Orientarse por una biblioteca numerosa, con ofertas multiplicadas y maderas expectantes, es algo parecido al ejercicio de adentrarse en un bosque. Pero uno podía caer en la tentación de pensar que se trataba de un bosque doméstico, aplacado, como las versiones en miniatura del mundo. Al elegir un libro, al sacarlo de su lugar, al sentir el peso de la cubierta y el rumor de los papeles, fui introduciéndome en una visión que desmentía la comodidad de las bellezas paralizadas. Los materiales reunidos condensaban allí las urgencias de la vida y la muerte, el óxido y los nuevos brotes, las cenizas y la flor, la podredumbre y la palpitación de los orígenes. Allí estaban los árboles, y la mirada que descubre por primera vez la muerte de un pájaro a los pies de una rama. Detrás de los cristales de sus libros, Miguel Ángel Blanco ha atrapado el erotismo y la tragedia. La naturaleza es cualquier cosa menos conservación. Algunos pueden ver en ella el territorio sagrado de la verdad; otros, la dignidad exigente del vacío.

Miguel Ángel Blanco ha reconquistado las dimensiones infinitas de lo sublime en las medidas sociales de sus libros, en el recinto abarcable de su biblioteca. Son obras de arte que se justifican por sí mismas, como resultado de un diálogo con la materia. Pero el arte es un proceso de simbolización que nos comunica o nos contagia una mirada sobre el mundo, y la mirada de Miguel Ángel Blanco descubre las humillaciones del ser humano y de la naturaleza cuando reducen la imaginación de las montañas, el secreto aplazado de los bosques, a la ideología plastificada, televisiva, negociadora, del medio ambiente. La sociedad del espectáculo y del consumo, que vulgariza las cosas, parcelando la existencia de acuerdo con los tecnicismos desalmados de la especulación y con la derrota de un deseo condenado a la trivialidad, repite la fábula del medio ambiente. Diseña una naturaleza a la altura del consumidor, del turista, del ciudadano domado, del nuevo siervo, del paseante que mira y no ve, que lee y es incapaz de comprender, disuelto como conciencia en una realidad homologada, hueca, intranscendente. El arte, las obras de Miguel Ángel Blanco, sus Dendrologías y su biblioteca, nos proponen una relación distinta con la naturaleza, una nueva versión de la sublimidad, un sentimiento cosmológico que alcance al individuo, y que le invite a definir otra vez su dignidad escindida. Lección oportuna, lección de los bosques que conviene a las ciudades y a los ciudadanos.

Dendrologías

Galería Almirante, Madrid, 2003

Textos de Luis García Montero y Miguel Ángel Blanco